健康経営の推進について

当社グループは、2024年度から健康経営を推進していくことを目指し、この度健康宣言を策定いたしました。

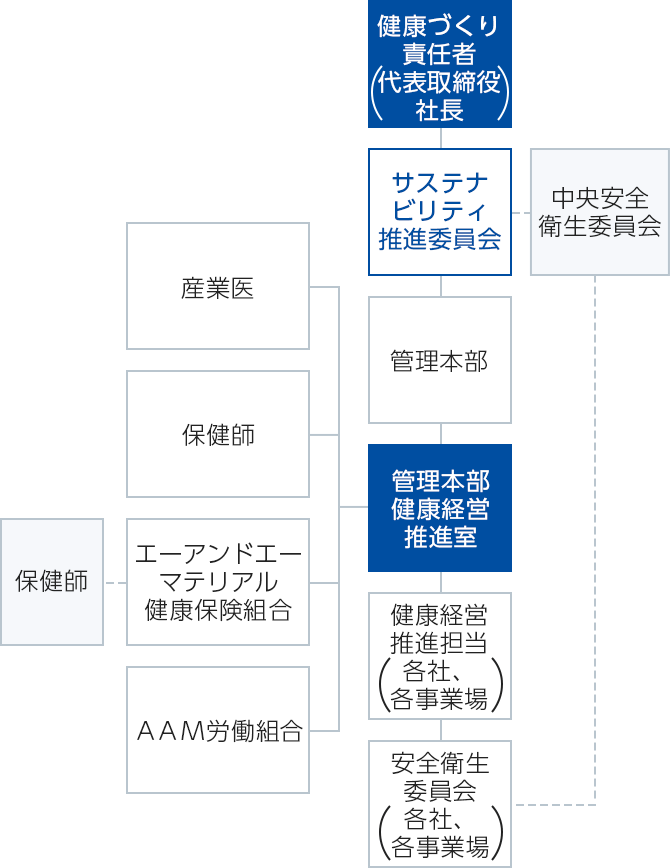

代表取締役社長を健康経営の最高責任者とし、サステナビリティ推進委員会のもと、管理本部に「健康経営推進室」を設置いたしました。今後は、「健康経営推進室」を中心に、エーアンドエーマテリアル健康保険組合、AAM労働組合、産業医ならびに保健師と連携し、従業員とその家族の健康保持・増進を図り、働きがいのある職場づくりを推進いたします。

エーアンドエーマテリアルグループ健康宣言

エーアンドエーマテリアルグループは「すべてのステークホルダーから信頼される企業として、社会の安心と安全を守り、人にやさしく、地球にやさしい、未来に続く快適な環境を創造する」ことを経営理念に掲げています。

当社グループの持続的な成長を実現していくためには、従業員一人一人とその家族が心身の健康を保ち、働きやすい活気に満ちた快適な職場環境づくりを推進し生産性や働きがいを高めることが不可欠であると考え、健康経営に取り組みます。

2024年10月1日

株式会社エーアンドエーマテリアル

代表取締役社長 巻野 徹

基本方針

1.心身の健康維持・増進

従業員の心身の健康状態を維持・増進するため、定期健康診断、特定健康診断、ストレスチェック結果を分析し、解決すべき健康課題を特定し、エーアンドエーマテリアル健康保険組合、AAM労働組合、産業医ならびに保健師と連携し改善につなげます。

2.ウェルビーイングの実現

働きながら育児、介護、病気やケガの治療などの課題を抱える従業員が時間や場所という制約を受けずに働ける環境を整備すること、男性育児休業取得率の向上や介護休暇の取得しやすい雰囲気の醸成を通じて、従業員エンゲージメントスコアの向上を図ります。

健康経営推進体制

戦略マップ

解決したい経営課題と健康施策とのつながりを明確にし、取り組みの実効性を高めるため、健康経営の戦略マップを作成しています。

横にスクロールできます

![[健康投資]様々な効果に関連する健康投資(*):健康診断の実施・健康診断項目の拡充 産業医・保健師によるサポート 健康保険組合とのコラボレーション 働き方改革 職場環境の改善→二次検査の受診推奨 産業医による健康相談 保健師による保健指導・健康講話 ヘルスリテラシー研修(eラーニング) インフルエンザ予防接種 ストレスチェック 長時間労働の抑制への取り組み 休暇取得促進への取り組み 従業員エンゲージメント調査 [健康投資効果(健康投資施策の取組状況に関する指標)]二次検診受診率の向上 健康相談件数の増加 保健指導等実施率・参加率の向上 修了者数の増加 予防接種率の向上 受検率の向上 時間外労働時間の減少 有給休暇取得率の向上 エンゲージメントスコアの向上 [健康投資効果(従業員等の意識変容・行動変容に関する指標)]有所見率の低下 生活習慣に関する割合 朝食接種率の向上 運動習慣のある人の割合の向上 十分睡眠を取れた者の割合の向上 喫煙率の低下 適正な飲酒量の遵守率の向上 ヘルスリテラシーの向上 インフルエンザ罹患率の低下 高ストレス者の割合の低下 総実労働時間の減少 [健康投資効果(健康関連の最終的な目標指標)]健康リスクの低減 プレゼンティーイズムの低減 アブセンティーイズムの低減 ワークエンゲージメントの向上 [健康経営で解決したい経営課題]従業員とその家族の心身の健康維持・増進により、労働生産性と働きがいを高め、持続的に成長できる企業グループを目指す](/sustainability/images/health_img_03.png)

2025年度健康経営活動計画

定期健康診断関係

- 定期健康診断受診率100%

- 定期健康診断後の二次検査受診率の向上

- 産業医による定期健康診断後の健康相談

- インフルエンザワクチン接種の実施

特定保健指導関係

- 特定保健指導の実施

- 呼びかけ

ヘルスリテラシー研修関係

- 保健師による健康講話

- e-ラーニングを利用したヘルスリテラシー、メンタルヘルス研修の実施

生活習慣病予防対策

- ウォーキング大会の開催

- 禁煙希望者への支援

メンタルヘルス予防対策

- ストレスチェック受検率の向上

- 高ストレス者に対する医師による面談案内

- ストレスチェックの事業所別解析結果報告会の実施

- 高ストレス事業所従業員へのフォローアップ面談の実施

働き方改革・ワークライフバランス

- 従業員エンゲージメント調査の実施

- 従業員エンゲージメント調査結果報告会の実施

- 有給休暇取得奨励日の設定

- 職場コミュニケーションの充実化を図るレクリエーション費用補助

健康経営に関する各種公開指標

健康投資施策の取組状況に関する指標

横にスクロールできます

| 項目 | 2021 年度 |

2022 年度 |

2023 年度 |

2024 年度 |

2025 年度 |

2026年度 目標 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 定期健康診断受診率 | 99.6% | 100.0% | 100.0% | 99.4% | 2026年度 公開 |

100.0% |

| 定期健康診断後の二次検査受検率 | 21.6% | 26.2% | 18.1% | 22.4% | 100.0% | |

| ストレスチェック受検率 | 90.0% | 91.6% | 93.5% | 89.2% | 93.4% | 100.0% |

| ウォーキングイベント参加率 | 19.4% | 23.7% | 24.7% | 18.2% | 20.1% | 70.0% 以上 |

| 特定健康診査実施率 | 78.4% | 86.3% | 94.2% | 95.7% | 2026年度 公開 |

100.0% |

| 特定保健指導実施率 | 46.6% | 41.1% | 61.7% | 66.2% | 100.0% | |

| 有給休暇取得率 | ー | 62.0% | 69.2% | 65.4% | 70.0% 以上 |

|

| ヘルスリテラシー 【eラーニング受講率】 |

ー | ー | ー | 34.1% | 100.0% | |

| ヘルスリテラシー 【健康講話(延べ参加者人数)】 |

35人 | 137人 | 252人 | 35人 | 225人 (経過報告) |

従業員の意識変容・行動変容に関する指標

横にスクロールできます

| 項目 | 2021 年度 |

2022 年度 |

2023 年度 |

2024 年度 |

2025 年度 |

2026年度 目標 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 健康診断問診票 | 喫煙率 | 36.6% | 34.0% | 32.5% | 30.8% | 2026年度 公開 |

23.0% 以下 |

| 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合(男性)※1 | ー | ー | ー | 20.1% | 継続的に低減することを目指す | ||

| 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合(女性)※1 | ー | ー | ー | 20.7% | |||

| 飲酒率(時々/毎日) 3合以上飲酒量の割合 |

70.3% | 70.3% | 70.1% | ||||

| 5.8% | 5.4% | 9.8% | |||||

| 運動習慣者比率 (30分以上の運動) |

20.1% | 22.6% | 22.6% | 23.9% | 25.0% 以上 |

||

| 朝食摂取率 | 69.1% | 70.5% | 71.8% | 72.4% | 79.0% 以上 |

||

| 睡眠がとれている | 62.5% | 59.5% | 56.8% | 62.9% | 64.0% 以上 |

||

| 健康診断結果 | BMI25以上の割合 | 37.2% | 38.6% | 39.1% | 38.5% | 35.0% 以下 |

|

| 血圧収縮期(上)130mmHg以上 | 49.1% | 46.0% | 49.0% | 40.5% | 35.0% 程度 |

||

| 血圧拡張期(下)85mmHg以上 | 36.6% | 36.9% | 39.3% | 30.4% | 35.0% 程度 |

||

| 血圧収縮期(上)140mmHg以上 または 血圧拡張期(下)90mmHg以上 ※2 |

30.0% | 29.1% | 29.4% | 27.0% | 2026年度 公開予定 |

継続的に低減することを目指す | |

| 血圧収縮期(上)160mmHg以上 または 血圧拡張期(下)100mmHg以上 ※3 |

6.6% | 9.7% | 6.4% | 8.2% | |||

- ※1「飲酒率」、「飲酒量」は、2024年度より新しい基準で表記。

- ※22024年度より血圧リスク該当者の区分を細分化。生活習慣を改善する努力をした上で、数値が改善しないなら医療機関の受診を推奨する者の割合。

- ※32024年度より血圧リスク該当者の区分を細分化。すぐに医療機関での受診を推奨する者の割合。

健康関連の最終的な目標指標

横にスクロールできます

| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 目標 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 傷病による休業日数(従業員平均) | 2.1日 | 2.8日 | 1.6日 | 1.0日 | 2026年度 公開 |

2日以下 | |

| プレゼンティーイズム ※SPQ(東大1項目版)にて測定 |

病気やけががないときに発揮できる仕事の出来を100%として、過去4週間の自分の仕事を評価した値(従業員平均) | ー | ー | ー | ー | 77.2% | 80.0% 程度 |

| ワークエンゲージメント (働き甲斐を感じている従業員の割合) |

ー | ー | 78.1% | ー | 68.3% | 80.0% 以上 |

|

| 高ストレス者比率 | 5.8% | 8.5% | 11.9% | 13.0% | 2026年度 公開 |

安定的に 5.0% |

|

総評

「健康経営」をさらに広くグループに浸透させていくとともに、優先課題解消に向け、まず二つの施策をスタートさせました。

①定期健康診断後の二次検査受検率アップに向けた検査費用の会社補助と検査に要する時間を勤務扱いとすること。

②喫煙率の低下を目指し、エーアンドエーマテリアル健康保険組合と共同で取り組んできた禁煙治療の補助を拡充すること。

①②ともに、前年度比で改善はありましたが、従業員への周知不足、施策の開始時期(10月~)が遅れたことなどから大幅な改善には至りませんでした。定期健康診断では、女性特有の疾病に対する項目を追加するなど診断項目の充実化に努めました。また、傷病による休業日数平均は年次によるバラつきは大きいものの、当年度は目標数値以下に収まりました。

今後の健康施策としては、日々のPHR(=Personal Health Record…歩数、体重、睡眠、食事、運動など自身の健康記録)を管理し、セルフメディケーションを促進していくことを検討しています。こうしたヘルスリテラシーの向上を通じて、健康経営の各種公開指標の達成を目指しています。